In Schleswig Holstein dürfte es wohl kaum einen beklemmenderen Ort geben als das ehemalige Marineuntersuchungsgefängnis in Kiel Wik. Lange Zeit diente es als Arrestanstalt und Gefängnis, danach als Ledigenwohnheim und schließlich richtete die Bundeswehr Büros in den ehemaligen Zellen ein. Seit 2000 steht es leer und verfällt. Bislang ist es nur selten geöffnet. Das soll sich nun ändern. Doch dazu später mehr.

Wenn dieses Gebäude Geschichte atmet, dann ist sie richtig muffig. Im Keller riecht es modrig und es ist ziemlich dunkel. Nahezu erdrückend wirkt die Atmosphäre, während man durch die engen, endlos langen Gänge streift, von denen die Zellen abgehen. Im Laufe der Jahre wurde das Gebäude für verschiedenste Zwecke genutzt und veränderte sein Gesicht immer wieder, ohne jedoch seine düstere Aura zu verlieren. Das Marineuntersuchungsgefängnis in Kiel Wik ist ein Ort, der von einer bewegten Vergangenheit zeugt und viele Geschichten erzählt – wenn auch bis auf weiteres auf sehr stille Weise. Derzeit ist das Gebäude meist verschlossen und wenn die Tore offen stehen, verirren sich nur wenige Menschen auf das Areal. Doch schauen wir zurück, bevor wir den Blick nach vorne wenden.

Einblicke in die Geschichte

Die Marine ließ das Gebäude 1910 als Marinearrestanstalt errichten. Fortan saßen hier die Matrosen der kaiserlichen Seestreitkräfte kürzere Disziplinarstrafen von wenigen Wochen ab. In der Wik ließ die Marine wohl eher Strafen für eher leichtere Vergehen wie Urlaubsüberziehungen absitzen. Schwerere Fälle wurden wohl in die größere Arrestanstalt an der Feldstraße verbracht und dort inhaftiert.

Es waren die Nazis, die diesen ohnehin schon trüben Ort in eine Stätte des Terrors verwandelten. Sie benannten die Marinearrestanstalt in Marineuntersuchungsgefängnis (MUG) um und ließen es 1937 um einen dreigeschossigen Nordflügel, den viergeschossigen Zentraltrakt sowie im Süden um ein eingeschossiges Wachgebäude mit Laubengang erheblich erweitern. Danach waren hier Marineangehörige bis zur Vollstreckung ihres Todesurteils inhaftiert. Unter anderem in den heute nahezu im Originalzustand erhaltenen Zellen im Untergeschoss.

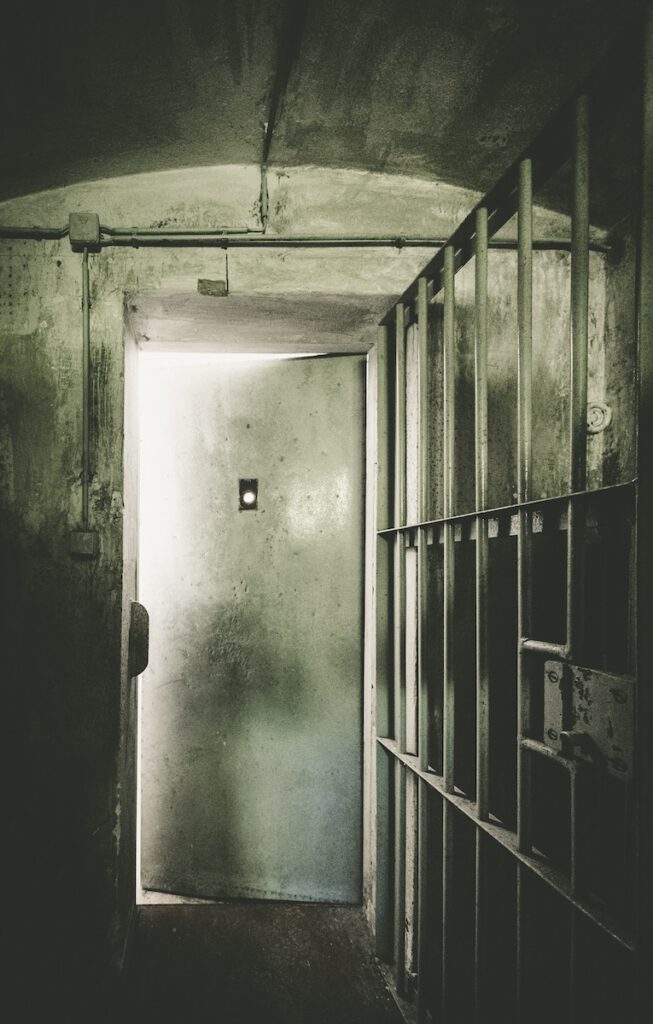

Ein Ort, der einen unvermeidlich in seinen Bann schlägt und bedrückt. Er ist dunkel, muffig und karg. Der lange Flur des Kellers führt zu einer unscheinbaren Tür. Über sie gelangt man direkt in den Verladehof. Von hier aus wurden die Todeskandidaten schließlich nach Holtenau auf den Schießplatz zur Hinrichtung gebracht. Heute erinnert im ehemaligen Marineuntersuchungsgefängnis eine nach außen ausgespielte Soundinstallation an diesen vergessenen Ort des Schreckens. Auf dem Schießplatz Holtenau sollen Wohnungen entstehen.

Zellentüren und Spuren der Insassen

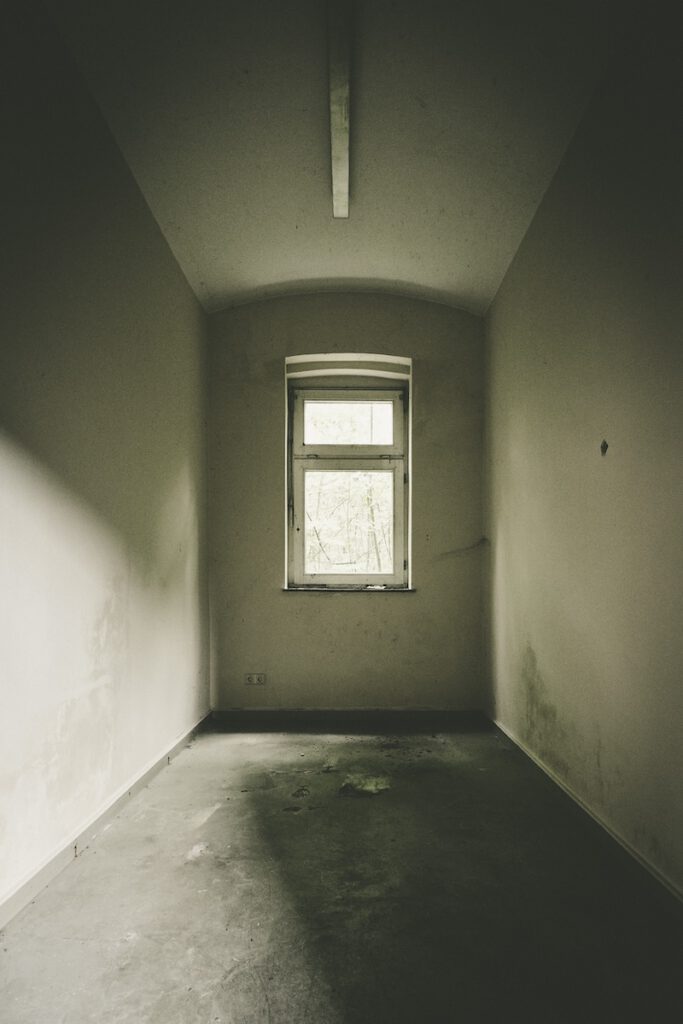

Eines der beeindruckendsten Überbleibsel sind die massiven Zellentüren, die einst verschlossen wurden, um die Insassen zu isolieren. Sie wirken auf mich extrem bedrückend. Es ist heute noch beklemmend, durch die Gucklöcher zu schauen, mit denen den Gefangenen auch der letzte Rest Privatsphäre geraubt wurde. Als ich schließlich die schwere, rostige Tür zu einem der kleinen und dunklen Hafträume öffne, weht mir ein muffiger Geruch entgegen, und die bedrückende Stille lässt mich unwillkürlich innehalten. Die Kargheit der Räume lässt sie noch kleiner wirken, als sie ohnehin schon sind.

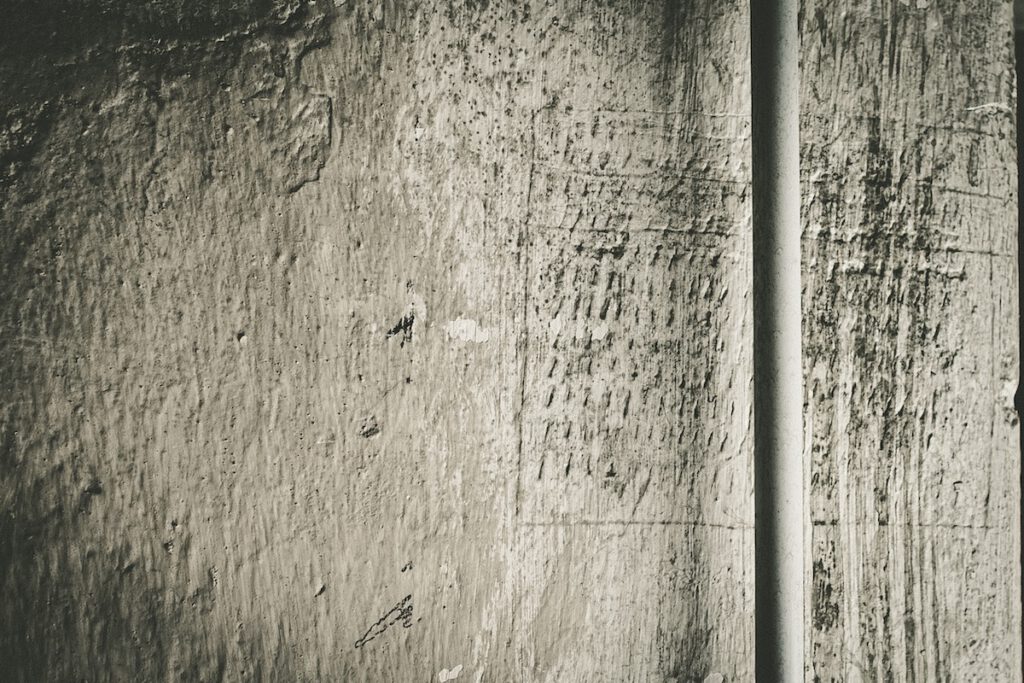

In einer Zelle entdecke ich das Graffito eines Gefangenen, das vom tristen Alltag der Insassen hinter den Mauern zeugt. Hier hat jemand die Tage in Haft gezählt. Und damit womöglich mit ein paar Strichen in einer grauen Wand seine letzten Tage dokumentiert, denn für viele Insassen, war das Gefängnis die letzte Station vor der Hinrichtung.

Unrecht, das lange nicht gesühnt wurde und das nun endlich thematisiert wird: Im Innenhof des Gefängnisses gibt es eine sehenswerte Ausstellung über Oskar Kusch, der wegen regimekritischer Äußerungen und angeblicher Greuelpropaganda zum Tode verurteilt wurde. Anschließend war er für mehr als 100 Tage im Marineuntersuchungsgefängnis inhaftiert, ehe er am 12. Mai 1944 auf dem Schießplatz in Holtenau erschossen wurde.

Der Keller und die Küche

Das gesamte Gebäude ist derzeit (und wohl schon eine ganze Weile) ohne Strom. Das macht gerade das Kellergeschoss noch beklemmender. Dort, wo das Licht der Taschenlampe den Weg weist, stehen wir plötzlich in der Küche. Im fahlen Lichtschein kommen abblätternder Farbe und Spinnweben, die die vergitterten und zugewachsenen Kellerfenster längst erobert haben, zum Vorschein.

Mittendrin blieb der originale Herd aus der Kaiserzeit erhalten. Er steht wie ein stummer Zeuge für den Terror, dem die Gefangenen selbst beim Essen ausgesetzt waren: Er ist gerade geeignet, einen Haushalt mit sechs bis zehn Personen zu bekochen, nicht aber dafür, hunderte von Gefangenen ausreichend zu versorgen. Im April 1945 lagen die Rationen für Gefangene sogar unter dem Erhaltungsminimum, hat Leonie Sticke für ihre Bachelorarbeit recherchiert.

![Blick in die Küche des Marineuntersuchungsgefängnis. Sie ist nur von Taschenlampen beleuchtet, da das Gebäude ohne Stromversorgung ist. Im Lichtkegel sind ein Waasserbecken und der Herd zu sehen. Der Raum selbst ist am Boden sowie an den Seitenwänden bis in eine Höhe von 1,50 Metern mit Fliesen von Villeroy & Boch[5] gefliest. Zum Innenhof ist ein vergittertes und zugewachsenes Doppelfenster zu sehen. Doppelfenster.](https://hinterlandscapes.com/wp-content/uploads/2024/08/Marineuntersuchungsgefaengnis-kiel-msu-2178--1024x683.jpg)

Erdgeschosszellen: Vom Männerwohnheim zu Büroräumen

Nach dem Krieg nutzte man die Zellen im Erd- und den oberen Geschossen als Männerwohnheim. Wer mag hier gelebt haben, bevor die Bundeswehr das Gefängnis in Büroräume umgewandelt hat? Waren es Heimatvertriebene, die in den schwierigen Nachkriegsjahren hier eine vorübergehende Unterkunft fanden, oder Menschen, die durch die Wirren des Krieges alles verloren hatten und auf einen Neuanfang hofften. Auf jeden Fall mussten auch sie sich mit den sehr beengten Verhältnissen arrangieren. Für viel mehr war kein Platz.

Ähnlich muss es den Beschäftigten der Bundeswehr ergangen sein, als sie das Gebäude bezogen und die kargen, engen Räume in Büros verwandelten. Mein Kopfkino springt an: Ich sehe einen Schreibtisch, Wände, die einen scheinbar erdrückenund höre das monotone Ticken einer Uhr, das die Stille durchbricht. Es war ein Arbeitsumfeld, das vermutlich wenig Raum für Inspiration ließ, dafür aber umso mehr für die Last der Geschichte, die in diesen Mauern zu spüren blieb. Auch diese Nutzung ist inzwischen Geschichte. Im Jahre 2000 verließ die Bundeswehr das Gebäude. Danach stand es meist leer.

Revolutionstheater in historischer Kulisse

2018 schlug man eine Brücke von der frühen Geschichte in die Gegenwart: Während der Novemberrevolution 1918 waren in der damaligen Arrestanstalt wohl etwa 100 Matrosen, die sich am Aufstand beteiligt hatten, inhaftiert. Als kurz darauf mehrere tausend gut bewaffnete Soldaten die Freilassung ihrer Kameraden forderten, ließ man sie wohl schnell wieder frei. Genau 100 Jahre später führte das Theater Kiel das Stück „1918-Revolution in Kiel“ unter anderem in einigen Räumen der ehemaligen Arrestanstalt auf. Es basiert auf dem Theaterstück „Neunzehnachtzehn“ des heutigen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck und dessen Frau Andrea Paluch.

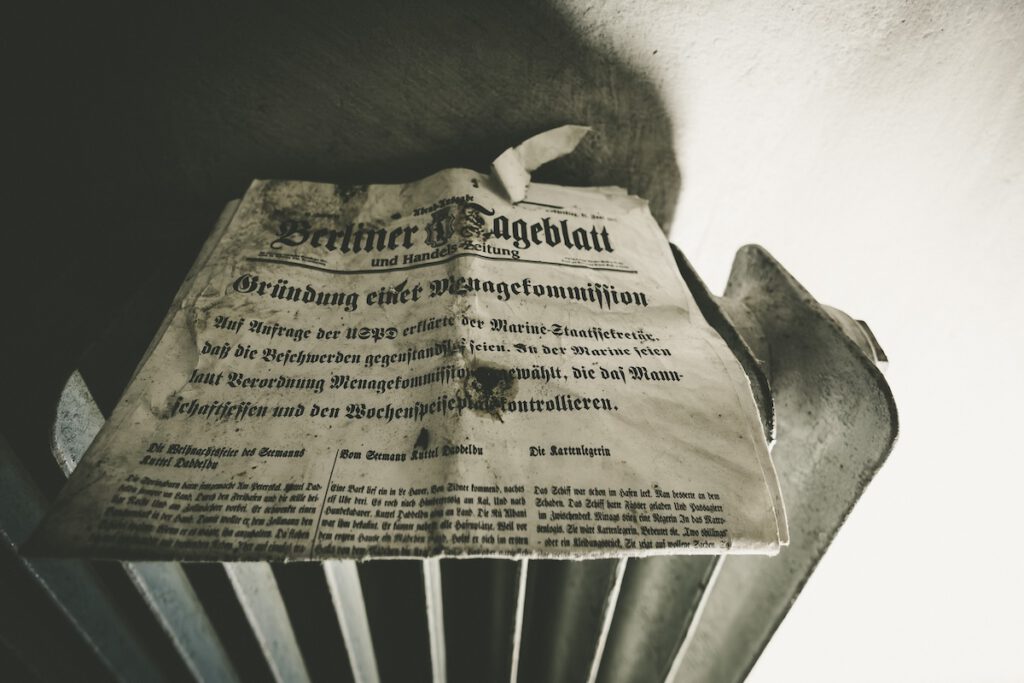

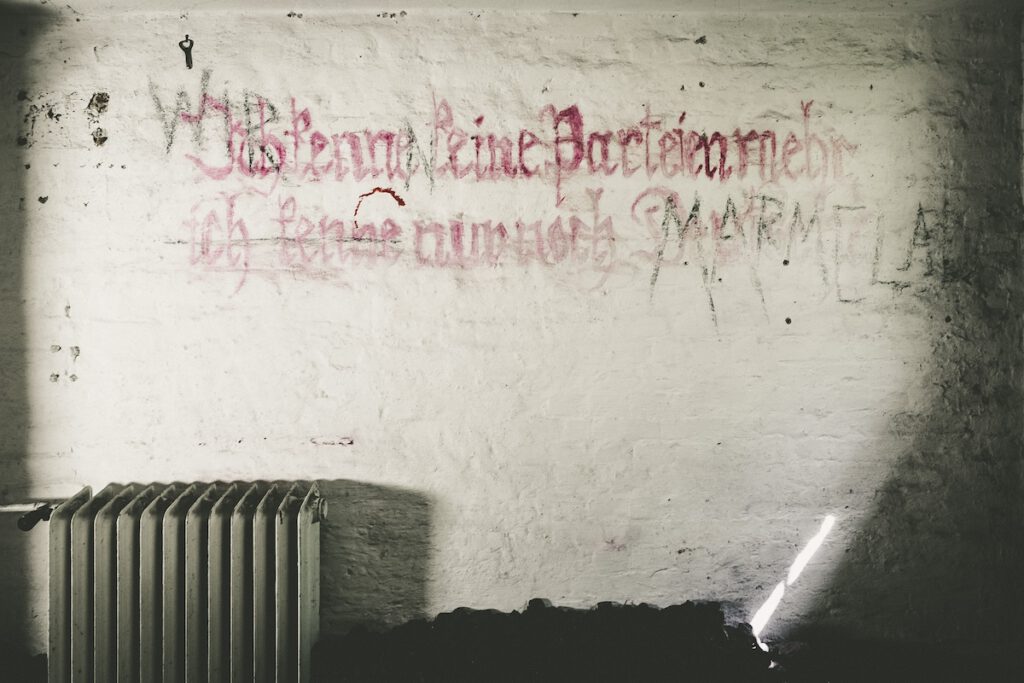

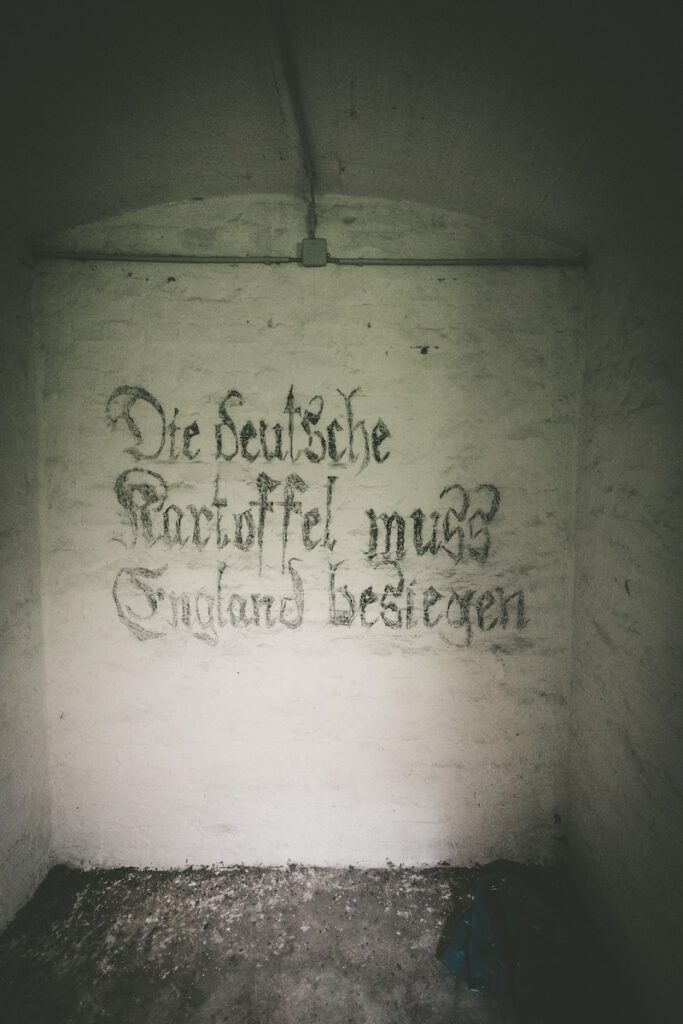

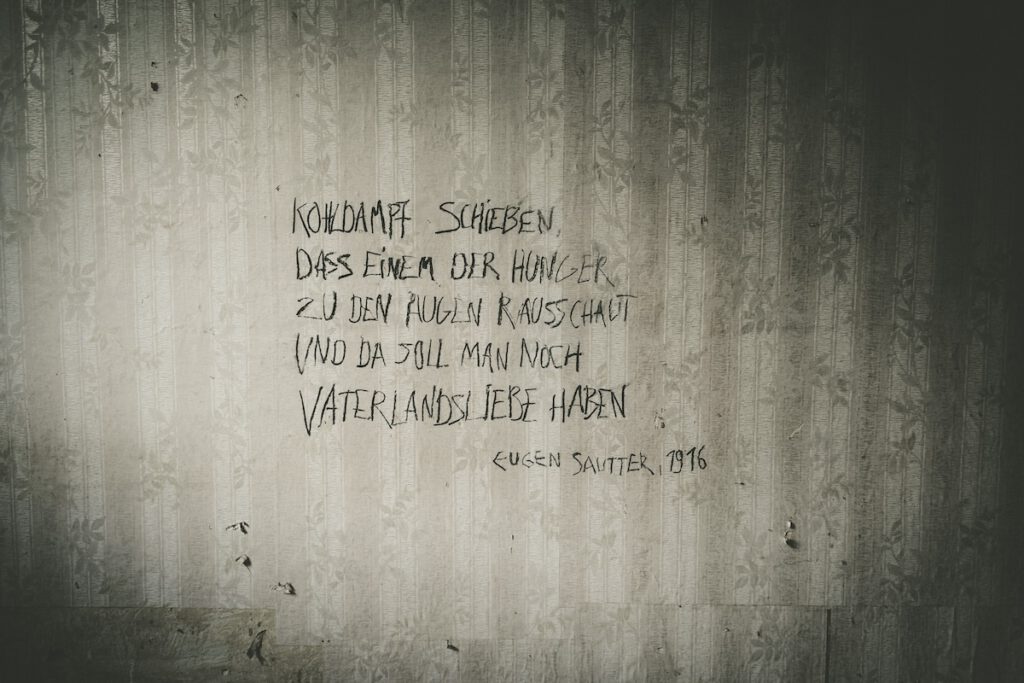

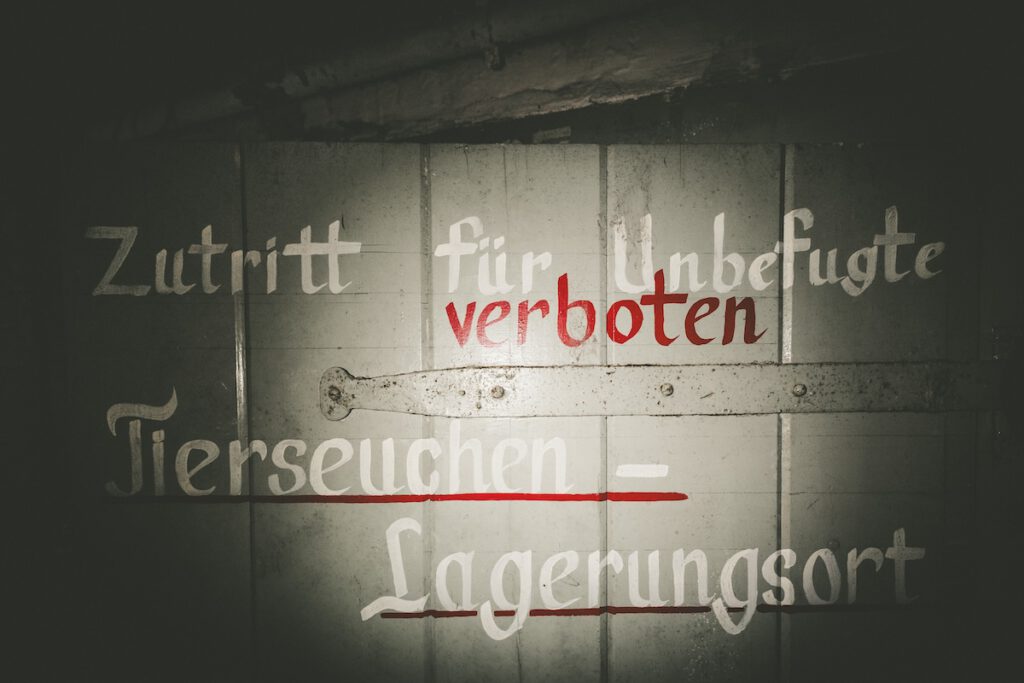

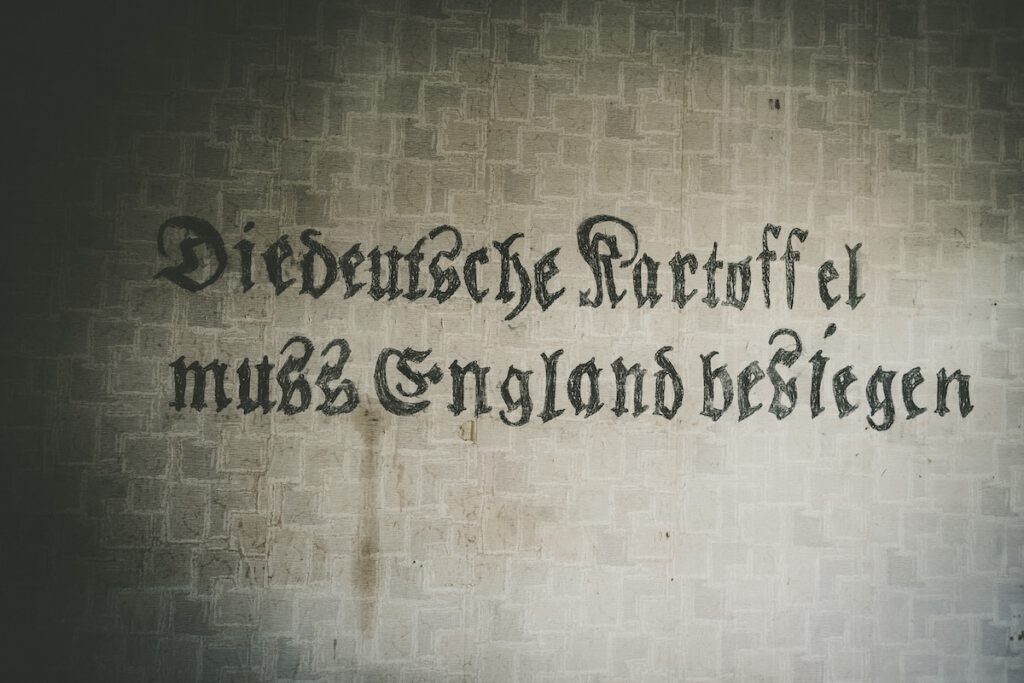

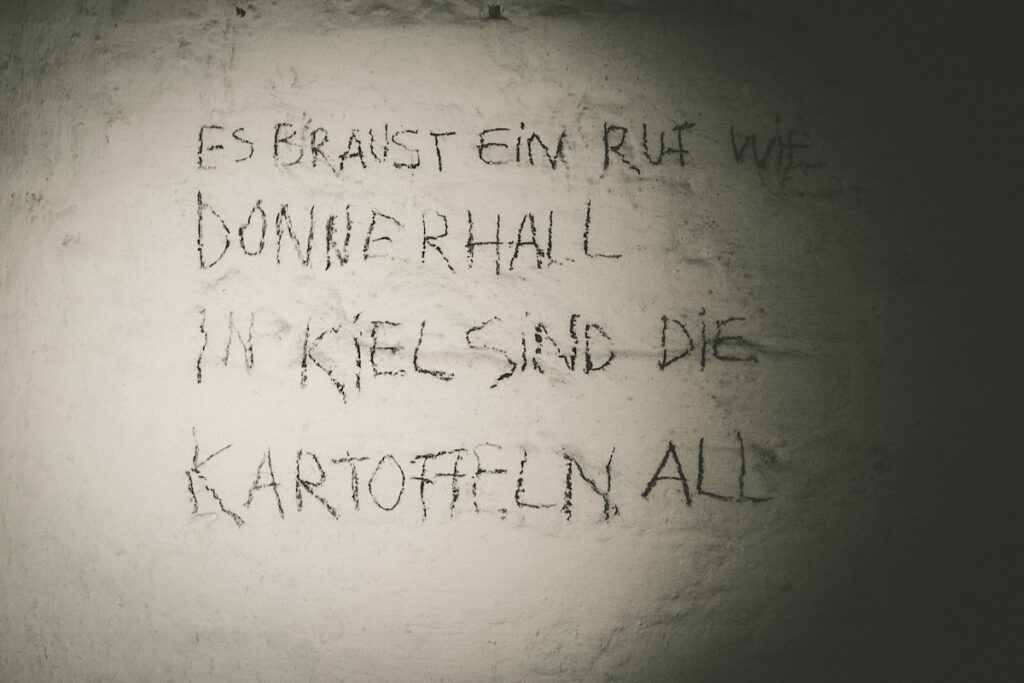

In einigen der Räume sind Überbleibsel des Theaterstücks zu finden. Seinerzeit war das Gefängnis in ein Schiff verwandelt worden und spielte so selbst eine Rolle in dem Stück. Davon blieben Kohlen, an die Wand gemalte Parolen, Zeitungen, und Sprachrohre übrig und lassen das Gebäude noch surrealer wirken.

In einem der Räume hat sich jemand später einen Spaß erlaubt und die Parole „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche“ überschrieben, so dass dort jetzt „Wir kennen keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Marmelade“ zu lesen ist. Das scheint erst vor kurzem geschehen zu sein, denn auf dem Boden des Raumes findet sich ein leeres Marmeladenglas.

Das Treppenhaus in die Vergangenheit

Das Treppenhaus mit seinen abgenutzten Stufen erzählt seine eigene Geschichte. Es wirkt morbide und ist vielleicht gerade deshalb eine Brücke in die Vergangenheit. Mit jedem Schritt, den man hier geht, spürt man die historische Last, die auf dem Gefängnis lastet.

Das Marineuntersuchungsgefängnis in Kiel Wik ist ein faszinierender, aber auch unglaublich bedrückender Lostplace, der nicht nur Historiker in seinen Bann zieht. Es ist ein Ort, an dem das Grauen der Geschichte spürbar wird und für die Zukunft mahnt – in jeder Zelle, jedem Flur und jedem Raum. Die kargen Wände des Gefängnisses, überzogen von Rissen und abblätternder Farbe verbreiten eine düstere, fast erdrückende Stimmung.

Ein Besuch hier ist eine Reise in die Vergangenheit, die unter die Haut geht. Momentan gibt es hier eine sehenswerte Ausstellung zu Oskar Kusch zu sehen. Während der Öffnungszeiten gibt es auch die Möglichkeit, an einem geführten Rundgang durch das Gebäude teilzunehmen. Ich bin froh, darauf mehr oder weniger zufällig gestoßen zu sein. Denn noch ist offen, was hier künftig passieren wird.

Immerhin ist Geld für eine künftige Nutzung da: Unter dem Titel Vom Gefängnis zum Ort für alle erhielt die Stadt Kiel 4 Millionen Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm. In der Kurzbeschreibung heißt es dazu: „In einem offenen, diskursiven und experimentellen Prozess soll das ehemalige Marineuntersuchungsgefängnis gemeinsam mit der Öffentlichkeit zu einem Dritten Ort und als lebendiges Haus für das Quartier und die Stadt entwickelt werden. Das historische Areal soll als städtebauliches Scharnier strategisch mit dem umliegenden Stadtteil Wik verbunden werden.“

Im September soll es dazu einen Tag der offenen Tür im Marineuntersuchungsgefängnis geben, bei dem erste Ideen eingereicht werden können. Bis dahin läuft noch die Oskar-Kusch-Ausstellung. Ich kann dir einen Besuch nur ans Herz legen. Das, was dort gezeigt und erklärt wird, ist beeindruckend bedrückend. Die Öffnungszeiten findest Du auf dieser Seite.

Moin Matthias, das ist ein sehr interessanter und lesenswerter Beitrag. Hoffentlich wird dieser Erinnerungsort bewahrt. Beste Grüße Rico Mecklenburg

Moin Rico. Vielen Dank für Deinen Kommentar. Da scheint einiges in Bewegung zu sein. Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Diskussion.

Mein Bruder und ich, von dem YouTube Kanal Dark Dreams, würden uns gerne mal das Gebäude bei Nacht ansehen. Wissen sie an wen wir uns wenden müssen ? meinen sie es ist möglich, dass Gebäude bei Nacht zu besuchen um ein paar Ermittlungen durchzuführen.

lg

Moin und vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich war im Rahmen einer allgemeinen Führung dort. Daher kann ich nicht sagen, wer genau da zuständig ist. Aber ich würde es vermutlich zunächst hier versuchen: https://marineuntersuchungsgefaengnis-kiel.de/kontakt-impressum/ Gruß M